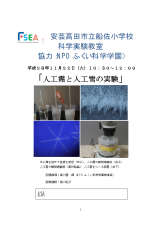

日 時 : 11月 22日(火) 10:30〜12:00会 場 : 安芸高田市立船佐小学校タイトル : 「人工霜と人工雪の実験」担当 : 香川 <船佐小学校の学校便りより> ようこそ!大先輩〜香川喜一郎先生〜  11月22日に5・6年生は, 元福井大学の教授で現在「ふくい科学学園」の理事長である香川

喜一郎さんに身の回 りの材料を使った人工雪生成実験の指導をしていただきました。香川先生

は,船佐北小学校の卒業で本児童の大先輩です。 先生は,子ども達がより理科を好きになり、身

の周りの自然にたいする関心をより高める事を期待して観察や実験用具をすべて準備しくださいま

した。お蔭様で全員が顕微鏡で,「霜や雪の結晶」を観察することができました。 結晶の形は個々

違うそうです。 子ども達は初めて見る結晶に感動していました。 「人工雪を作る実験」の授業を受けて 5年 塚本さん今日の人工雪を作る実験ために遠くから来て下さったり、実験の準備をしてくださったりしてありが

とうございました。僕が思ったことが二つあります。一つ目は,人工しもについてです。黒い金ぞく

についたしもはけんび鏡で見るたびに大きくなっているので,しもは成長すること、真横につらなる

ことが分かりました。二つ目は、人工雪についてです。各班のけんび鏡を見てみると、みんなちがう形の人工雪でした。疑問があって、青い紙には電気

があるけど、どうしてそれと水蒸気とで雪ができるのかと思いました。人工雪の実験で分かったこ

とは、水じょう気が急げきに冷えてできたということです。ぼくは、この実験を通じて雪の形などがおもしろいなあと思いました。今度、雪がふったらけんび鏡

があるので、雪をとって観察してみたいです。

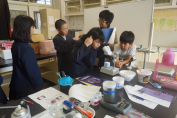

<実験の様子>   前日に理科室に道具を運び準備 5,6年生が3班に分かれて実験

始めに人工雪の研究の歴史について話す テキストを読んで実験方法を理解

水、氷と水、氷と塩を混ぜた場合で温度の比較 氷と塩を混ぜた場合はビーカーの周りに霜が出来る

人工雪の実験の前に顕微鏡の使い方を確認 人工雪実験の準備

かき氷を作る 人工雪を顕微鏡で観察

使用したテキスト 使用したテキスト |

ふくい科学学園 NPO法人 Fukui Science Education Academy

ふくい科学学園 NPO法人 Fukui Science Education Academy

使用したテキスト

使用したテキスト