ふくい科学学園 NPO法人 Fukui Science Education Academy

ふくい科学学園 NPO法人 Fukui Science Education Academy

① 微小ビーズ球を用いる摩擦のない力学実験装置

② 水レンズ顕微鏡

③ 塩とかき氷・魔法瓶を 用いる人工雪生成実験装置

④ 水プリズム分光器

⑤フォトエンス

・写真コンテスト

・写真教室

⑥放射線観察用霧箱

⑦見るカメラ(像が鮮明で美し い)

教材開発科学実験教材の開発等を通して科学教育振興をおこなう。

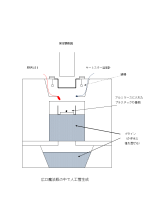

③塩とかき氷・魔法瓶を用いる人工雪生成実験 |

|

|---|---|

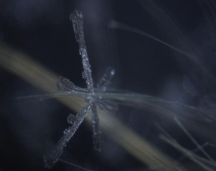

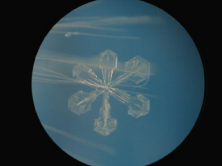

人工雪生成装置  黒い紙の上の星状結晶  黒テープの上の六角結晶  タンポポの毛にできた樹枝状結晶  魔法瓶の中タンポポの毛に作った人工 雪 (広幅六花の結晶) 参考文献 教育現場で使用できる 人工雪生成実験 諏訪裕子、佐々木恭介、伊藤文雄、 香川喜一郎 福井大学地域環境研究教育センター研究 紀 要「日本海地域の自然と環境」 No8, pp.21-282000)  教育現場で使用できる人工雪生成実験 (科研費報告書) |

・雪の結晶は自然の美の象徴です。雪を人工的に作ることは1936年北海道大学の中谷宇吉郎博士によって世界で初めて行われました。 その実験は、−30℃近くの低温室内に、長さ1mほどのガラスの2重管を置き、ガラス管の下方から対流を用いて水蒸気を上方に送り、ガラス管の上部につるしたウサギの毛に人工雪が作られました。 ・この人工雪の研究により、雪の結晶の形が、温度や湿度によってきまることなどが明らかになりました。 ・石川県、片山津温泉にある、「雪の科学館」では、中谷博士の雪の研究を紹介しています。 ・人工霜はドライアイスを用いて簡単に出来ます。しかし教育現場で使用できるような簡単な人工雪生成装置はこれまではありませんでした。 我々は塩と氷を用いる簡単な装置で人工雪ができることを見出し、これを教材として利用することを試みています。 雪は空気中の水蒸気が−15℃から−20℃付近の温度で集まって、昇華凝結してできるものです。雪ができるためには、温度、湿度(水蒸気の量)、核(結晶の種)の3つの条件を整えれば低温室でなくても、人工的に作ることができます。 参考文献 雪を教材とする理科教育の提案 諏訪裕子、伊藤文雄、香川喜一郎 福井大学地域環境研究教育センター研究紀要「日本海地域の自然と環境」 No7, pp.35-42(2000) 雪の顕微鏡観察と人工雪生成験 香川喜一郎、伊藤文雄、諏訪裕子、佐々木恭介 日本雪氷学会誌 「雪氷」 63巻4号 (2001年)pp. 385- 396 帯電したタンポポの毛を用いた人工雪生験: 香川喜一郎、 伊藤文雄、澤大輔、佐々木恭介、服部浩 日本雪氷学会誌 「雪氷」 65巻1号(2003年)pp.29-32 教育現場で使用できる人工雪生成実験 丸中沙織里、伊藤文雄、服部浩之、香川喜一郎 応用物理教育 第28巻 1号 (2004) Observation of snow crystals using a chamber cooled by dryice S.Kagawa, M.Kakehi,F. Ito and K.Kagawa Physics Education, Vol.34(1)1999 ) pp.43-45 Productionof artificialsnow crystals S.Kagawa, F Ito and K.Kagawa PhysicsEducation, Vol.34(2) (1999 ) pp.92-95 A new method for producingartificialsnowcrystals using amixture of salt andice: Y.Suwa, H.H.Myint , H.Kurniawan, F.Ito and K.Kagawa Physics Education,Vol36 (2001) pp.293-298 Y.I.Lee, D.Sawa, F.Ito,S.N.Majin and K.Kagawa Current Applied Physics 5 (2005) 397-400 |

色づいた雪の結晶

・「安芸高田市高宮町での雪の結晶観察」 2019.12月〜3月

・「里山冬の華」① ・「里山冬の華」②

2019.1.28

2019.1.28  2019.2.1

2019.2.1 ・「里山冬の華」③ ・「里山冬の華」④

・「里山冬の華」⑤

「雪の顕微鏡観察の報告」 2020.2.1

①自然雪の顕微鏡観察 ②霜の顕微鏡観察 ③人工雪の顕微鏡観察